2025年3月5日、独立行政法人国民生活センターは、未成年者の消費者トラブルに関する最新の調査結果を発表しました。この報告書によると、スマートフォンやタブレットの利用が進む若者を狙ったダークパターンが急増しており、特にインターネットゲームやネット通販に関連するトラブルが増えています。

■関連ニュース![]() 国民生活センター未成年者を狙うダークパターントラブル実態調査報告を発表

国民生活センター未成年者を狙うダークパターントラブル実態調査報告を発表

本記事では、PIO-NETによる統計データ、調査結果をもとに、消費生活センターに寄せられた主な相談内容や消費者がトラブルに巻き込まれた場合の対処法、事業者がとるべき対応について解説します。

PIO-NETとは? ▶参考:独立行政法人国民生活センター「PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)」

1. 未成年者の消費者トラブルの現状:インターネットゲーム

インターネットゲームの現状

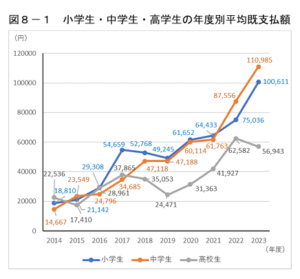

小学生から高校生まで幅広くトラブルが発生し、2023年度の小学生の平均既支払額は10万円を超え、中学生も12万円近く、高校生は2022年度で約6万円、2023年度では約5.6万円と下がっているものの、ここ数年の傾向としては増加傾向といえます。

画像引用元:独立行政法人国民生活センター「未成年者の消費者トラブルについての現況調査」調査報告書

トラブルが起きる要因や課題として、「保護者の管理・監督が不十分であること」と回答したセンターが9割を超えています。例えば、保護者の同意なく、保護者名義のクレジットカードで決済してしまうケースがあります。

インターネットゲームの課題

事業者による年齢確認や保護者の同意を取る方法が不十分であり、未成年者契約の取消しを申し出ても返金が難しいケースが多くなっています。また、ペアレンタルコントロールの普及不足、設定方法の不明瞭さも問題となっています。

ペアレンタルコントロールとは? ▶参考:総務省「フィルタリングや時間管理等で上手にコントロール ペアレンタルコントロールでできる安全な利用環境づくり」

インターネットゲームに関するダークパターン

誘導的なUI設計と隠れた課金

インターネットゲームでは、未成年者が知らぬ間に高額課金してしまう隠れた課金の手口が横行しています。例えば、無料で遊べると見せかけて、ゲーム内で進行を止められ、特定のアイテム購入を促すパターンです。また、「限定」「今だけ」といった心理的圧力をかけ、無意識に課金させる手法も問題視されています。

![]() ダークパターン例:スニーキング「隠されたコスト」

ダークパターン例:スニーキング「隠されたコスト」

返金不可と契約の取り消し困難

未成年者が保護者の同意なく契約した場合、民法第5条に基づく契約取り消しが可能です。しかし、ゲーム事業者は返金不可や複雑な手続きにより、取り消しを難しくしています。こうした手口は、未成年者と保護者にとって大きな負担です。

![]() ダークパターン例:オブストラクション「ゴキブリホイホイ」

ダークパターン例:オブストラクション「ゴキブリホイホイ」

■あわせて読みたい

![]() 【制裁金710億円】人気オンラインゲーム「フォートナイト」が使用したダークパターンとは?

【制裁金710億円】人気オンラインゲーム「フォートナイト」が使用したダークパターンとは?

2. 未成年者の消費者トラブルの現状:ネット通販

ネット通販の現状

化粧品、健康食品、ファッションアイテムなどを中心に若者(高校生)のトラブルが急増しています。高校生では、2019~2020年度には健康食品と脱毛剤の相談件数が多くなっています。2022・2023年度はインターネットゲームが最も多いですが、小学生・中学生に比べるとインターネットゲームとその他の商品の相談件数の差は小さくなっています。

ネット通販の課題

未成年を取り巻くネット通販環境では、事業者による年齢確認や保護者の同意を取る方法が不十分であること、不当表示が横行していることが課題として挙げられます。

不当表示について具体的には、SNSの広告等を見て通販サイトに移り契約した際、広告表示やサイトの記載等が分かりにくいことや「在庫わずか!」「タイムセール終了まであと1時間!」といったダークパターンの手口が蔓延し、消費者の判断力を鈍らせていることが考えられます。

ネット通販に関するダークパターン

隠れたサブスクリプションと自動更新

未成年者が気づかないうちにサブスクリプション契約に誘導されるケースが増えています。例えば、「無料お試し」と表示しながら、細かい規約で自動更新を設定する手口です。契約解除のページが見つかりにくい、解約手続きが複雑といった問題もあります。

![]() ダークパターン例:スニーキング「強制的な継続性」

ダークパターン例:スニーキング「強制的な継続性」

不当表示と限定商法

ネット通販では、「在庫わずか」「タイムセール」など、購買を急かす表示が氾濫しています。未成年者はこうした表示を信じ込みやすく、不要な買い物をしてしまうことが少なくありません。こうした不当表示への規制が追い付いていないことも課題です。

また、SNSの広告等を見て通販サイトに移り契約した際、広告表示やサイトの記載等が分かりにくかったり、消費者を誤認させるような広告表現も横行しています。

![]() ダークパターン例:ミスディレクション「偽装広告」

ダークパターン例:ミスディレクション「偽装広告」

■あわせて読みたい

![]() 定期便契約の不当表示に消費者庁が動いた!通販の購入画面のワナ

定期便契約の不当表示に消費者庁が動いた!通販の購入画面のワナ

![]() 【プロスペクト理論】緊急性が顧客心理に与える影響とダークパターン

【プロスペクト理論】緊急性が顧客心理に与える影響とダークパターン

ダークパターン最新情報

ユーザーからのクレームや法令違反を招くダークパターンを回避しよう

3. 未成年の消費者トラブルを防ぐ効果的な対策

未成年者の消費者トラブルを防ぐために最も効果的な対策は、未成年者と保護者に対する消費者教育と啓発活動を強化することです。特に、インターネットやスマートフォンを通じて簡単に契約や決済が行える現状において、正しい知識を身につけることが重要です。

事業者ができる対策

- 年齢確認の強化とペアレンタルコントロールの導入

- 決済金額の上限を見直す

- ダークパターンを使用しないネット広告の利用

4.企業がとるべきダークパターン対応

さらにダークパターンの使用は、未成年だけではなく全ての消費者にとって問題であるだけでなく、企業にとっても大きなリスクとなります。消費者庁や公正取引委員会による監視が強まり、景品表示法や特定商取引法に違反する可能性があります。また、SNSでの炎上やブランドの信用低下による売上減少リスクも無視できません。

そこで、企業が対応すべきダークパターン対策のポイントを以下にまとめました。

企業が直面するリスクを知る

- 法的リスク:消費者庁からの指導、行政処分、制裁金の可能性

- 信用リスク:SNSでの炎上、不信感による顧客離れ

![]() 特商法違反事例から学ぶ|詐欺的な通販の「定期購入」に潜む事業リスク

特商法違反事例から学ぶ|詐欺的な通販の「定期購入」に潜む事業リスク

ダークパターンを使わず売上を維持する方法を学ぶ

- 透明なUX設計:「無料お試し」から自動課金にしない、解約手続きのシンプル化

- 適正な広告表現:「在庫わずか」などの過度な煽り表現の見直し

![]() Amazonよりヨドバシ?顧客を騙さないECサイトがファンを獲得

Amazonよりヨドバシ?顧客を騙さないECサイトがファンを獲得

5.企業ができる2つの具体的な対策+無料相談のご案内

①自社サイトのチェック

自社のWebサイトやアプリのUI/UXを見直し、価格や契約条件が明確に記載されているか、解約手続きが簡潔で分かりやすいかをチェックしましょう。透明性の高い設計は、顧客の信頼を獲得し、リピーターを増やす要因になります。

【ダークパターン添削・受付中】

②ダークパターン研修の実施

マーケティング担当者やUXデザイナー向けに、ダークパターンを回避しながら売り上げを上げる研修を行いましょう。最新の法規制や倫理的なデザインについて学ぶことで、長期的に健全なビジネス運営が可能になります。

【E-learning講座受講者・受付中】

③「ダークパターンを回避しつつ売上を伸ばす方法」の無料相談

ダークパターンを排除しながら売上を維持する方法について、専門家に相談することも有効です。透明性を持った運営を行うことで、企業のブランド価値を高め、顧客満足度を向上させることができます。

何から手を付けたら良いか分からない企業様も多いはず。下記リンクより無料相談を受けることで、最初の一歩を踏み出せます。

【無料相談受付中】

6.まとめ

未成年者を始めとした、若者を狙うダークパターンは、インターネットゲームやネット通販、化粧品、美容医療の分野で急増しています。消費生活センターへの相談件数も増加しており、消費者庁や自治体が今後の対応を検討しています。

ダークパターンは未成年に限らず、全ての年齢層の人が被害にあう可能性があります。消費者ホットライン(188)を活用し、詐欺まがいの被害に遭った場合は速やかに相談することが重要です。

企業にとっても、ダークパターンの使用は大きなリスクとなります。消費者の信頼を失うだけでなく、行政指導や制裁の対象となる可能性があります。長期的に健全なビジネスを続けるためには、透明性のあるUX設計や適正な広告表現が不可欠です。自社のWebサイトやマーケティング手法を見直し、リスクを回避しながら売上を維持する取り組みが求められます。

参考:政府広報オンライン「どうしよう?困ったときは、消費者ホットライン188番にご相談を!」

参考:独立行政法人国民生活センター「未成年者の消費者トラブルについての現況調査」調査報告<結果・概要>

#ダークパターン #国民生活センター #子ども #消費者トラブル #ダークパターン対策