ユーザーの無意識の行動を誘導し、不信感を生ませる手法「ダークパターン」。Darkpatterns.jpでは、これまで消費者目線で語られることの多かったこの問題を、経営者の視点から分析するため、全国の経営者240名を対象に意識調査を実施しました。

結果からは、経営のリスクに直結する驚きの実態が浮き彫りになりました。

この記事では調査結果をもとに、ダークパターン対策を怠る3つリスクと企業がすべきことを解説します。

調査背景

2021年に英国で行われた調査では、約16%の消費者がダークパターンを使う企業に不信感を抱き、ウェブサイトやアプリの使用をやめた、と回答しました。(*1)このような消費者の離脱は、国内企業にとっても深刻なリスクとなります。

今回の意識調査は、経営者が「ダークパターン」の問題をどの程度認識し、その影響をどのように捉えているかを明らかにすることを目的としています。特に、経営課題に直結するリスクを可視化することで、企業の意識改革を促進する狙いがあります。

*1 引用元:Which? ”Dark patterns”

調査概要

[調査手法]インターネット調査

[調査時期]2024年12月

[調査対象]18歳以上で国内在住の会社経営者240人

調査結果のハイライト

ダークパターンが顧客離れや法的リスクを引き起こすにも関わらず、多くの企業がその問題に気付いていない現状が浮き彫りになりました。しかし、ダークパターンについての学習や、トレーニングを受講することで正しい知識をアップデートし、信頼されるウェブサイト作りを進めている経営者がいるという事実もわかりました。

調査結果の詳細

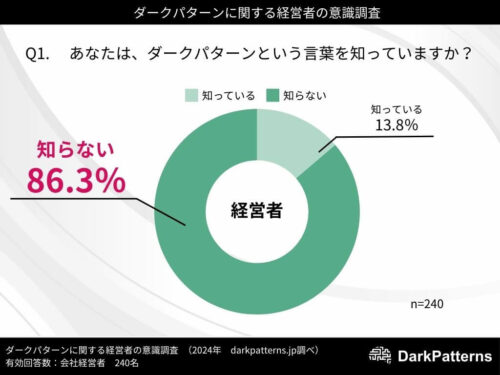

Q1.あなたはダークパターンという言葉を知っていますか?

調査によると、約9割の経営者が「ダークパターン」を知らないと回答しました。海外ではダークパターン法規制が進んでいるのにもかかわらず、国内の多くの経営者がダークパターンのことを知らない現状が浮き彫りになりました。

多くの経営者にとって、「ダークパターン」という言葉は聞き慣れないものです。しかし、この認知不足こそが”静かな危機”の始まりです。ダークパターンは、ユーザーに小さな違和感を抱かせ、不信感へと変化させます。その結果、顧客は気づかぬうちに他社へと流れてしまうのです。

CX Todayが行った調査では、ダークパターンを経験したユーザーの43%が「その後の購入をやめた」と回答していることが明らかになっています。

つまり、ダークパターンを使うことで半数近くの顧客を失っている可能性があるのです。この事例は、中小企業でも無視できない問題であることを示しています。

参考:CX Today:Dark Patterns: Deceiving Customers and Eroding Trust

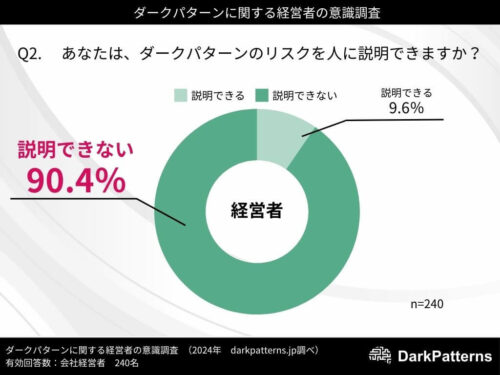

Q2.あなたは、ダークパターンのリスクを人に説明できますか?

ダークパターンのリスクを「説明できない」と答えた経営者は90.4%に上りました。

ダークパターンは、顧客満足度を低下させるだけでなく、法的リスクという形で経営課題を引き起こします。海外ではAmazonなどの有名企業が巨額の罰金を科されるなど規制が強化されており、日本でも法整備が進行中です。対応を怠ることは、企業価値を大きく損ねることに繋がります。日本でも知らなかったでは済まされない時代が来ています。

これは単なる経営の課題ではなく、法的リスクに直結します。

Amazonが12億円の罰金に!消費者を欺くダークパターンの事例

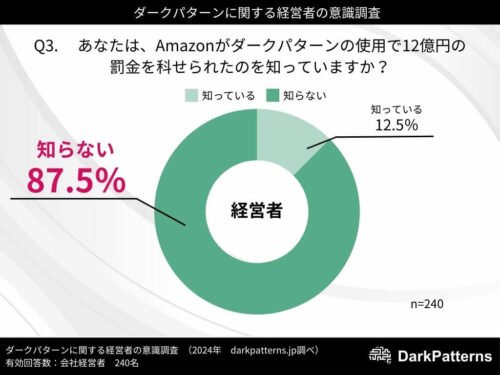

Q3.あなたはAmazonがダークパターンの使用で12億円の罰金を科せられたのを知っていますか?

Amazonの罰金事例を知っている経営者はわずか12.5%。「大手の問題であって、自社には関係ない」と考えていませんか?「大手企業の事例だから関係ない」と感じるかもしれませんが、中小企業もユーザーの信頼を失えば大きな影響を受けます。

この事例の他にも、人気オンラインゲーム「フォートナイト」がダークパターンの使用で710億円の制裁金を科せられたこともあります。

ダークパターンを甘く見ている会社が、痛い目を見るのもそう遠くない未来かもしれません。

【制裁金710億円】人気オンラインゲーム「フォートナイト」が使用したダークパターンとは?

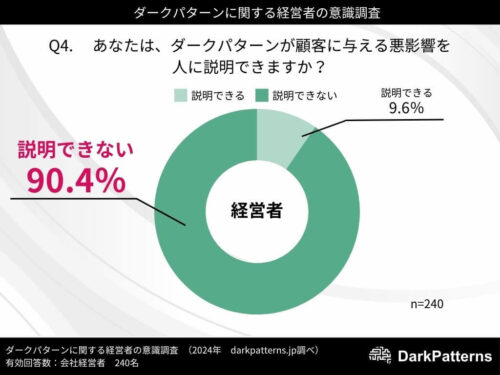

Q4.あなたは、ダークパターンが顧客に与える悪影響を人に説明できますか?

こちらも9割、ほとんどの経営者が「説明できない」と答えました。

しかし、サポートツール会社Help Scout によると、顧客は良い体験を平均 9 人に伝え、悪い体験については 16 人 (ほぼ 2 倍) に伝えると言われています。顧客からの「紛らわしい」「騙された」「分かりにくい」、このようなネガティブな口コミの影響が大きくなる傾向があります。

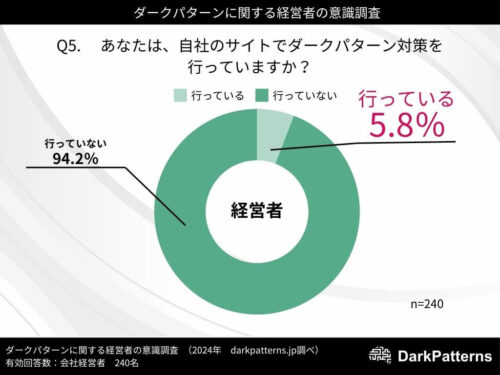

Q5.あなたは、自社のサイトでダークパターン対策を行っていますか?

調査によると、ダークパターン対策を進めている企業はわずか5.8%にとどまっています。

しかし、この少数派の企業はすでに成果を上げ始めています。「顧客満足度が上がった」「離脱率が改善された」という声が相次ぎ、競合との差別化を実現しています。

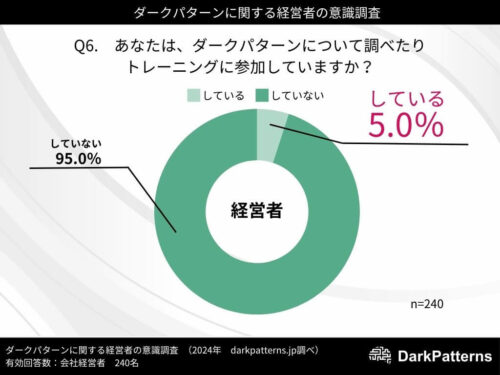

Q6.あなたは、ダークパターンについて調べたりトレーニングに参加していますか?

ダークパターンに対する学習はほとんどの経営者がしていないという結果に。しかし注目すべきは、5%の経営者が、学習やトレーニングを始めているということです。

「顧客第一」を掲げる企業ほど、正しい知識を身につけ、信頼されるサイト作りを進めています。

中には意図していないのにダークパターンになってしまっているサイトデザインもあります。そこで正しい知識をつけることが大切なのです。専門家にウェブサイト添削を依頼したり、社内教育を進めるなどの早めの対応で、日本での法規制が始まったとしても、企業として焦る必要はなくなります。

ダークパターンの3つのリスク

本調査から見えてきた、9割の経営者が知らない、ダークパターンを使用するリスクは以下の通りです。

1. 顧客離れの加速

ダークパターンは、顧客の小さな不信感を大きな離脱につなげます。信頼を失った顧客を取り戻すのは、新規顧客を獲得するよりも困難です。小さな違和感が不信感となり、顧客は競合へ流出します。

2. 法的リスクの増大

海外では既に巨額の罰金が科されており、日本でもダークパターン規制法はないものの、類似した規制があり、今後それらはさらに進む可能性があります。対応が遅れるほど、企業のリスクは増大します。

3. 競合優位性の喪失

ダークパターンを排除し、ユーザー目線を重視したデザインは、他社との差別化につながります。市場競争で優位に立つために、早急な対応が必要です。先行企業に大きな差をつけられる恐れがあります。

企業がすべき5つのこと

1.自社ウェブサイトのデザインを見直す

現在のUI/UXが、意図せずダークパターンに該当していないかをチェックしましょう。専門家に監査を依頼するのも有効です。

2.ダークパターンに関する社内研修を実施する

デザインチームやマーケティングチームに、ダークパターンの事例とリスクについて学んでもらい、適切な対応策を共有します。

3.ガイドラインやチェックリストを整備する

デザインや広告運用において、ダークパターンを防ぐためのガイドラインを作成し、全社的に徹底しましょう。

4.法規制や業界動向を常に把握する

海外での動向や日本国内での規制案を追い続けることで、リスクの兆候を早期に察知し対応します。

5.信頼回復を目指した取り組みをPRする

「ユーザー目線を重視した改善」に取り組んでいることを発信し、顧客からの信頼と支持を得る努力を行います。

【日本におけるダークパターン規制】現状と企業が取るべき対策とは

総括

今回の調査では、約9割の経営者が「ダークパターン」を正しく理解しておらず、顧客離れや法的リスク、競合との差別化に影響するリスクが浮き彫りになりました。一方で、先行して対策を進めた企業では顧客満足度の向上や売上改善が見られるという成果も確認されています。

これらを踏まえ、自社サイトやアプリを監査し、意図せずダークパターンが含まれていないか確認することが重要です。さらに、社員教育や業界動向の把握を進めることで、法規制にも柔軟に対応できる体制を整えましょう。

ダークパターンに該当していないか、今すぐ自社サイトを見直してみませんか?最初の一歩として、専門家の監査や社内での研修を始めることをおすすめします。競合に差をつけ、顧客の信頼を守るために、今こそ動き出すときです。

対策を始めることで、あなたの企業は「信頼される存在」として選ばれるようになります。

ダークパターン添削サービス

ダークパターン対策を進めたいと考えている方は、まず正しい知識を得ることが重要です。

▼ 無料で学べる「ダークパターン対策ガイド」

より詳しい内容を知りたい方は、以下のリンクから無料ガイドをご覧ください。小さな改善が、大きな信頼へとつながります。

ダークパターン最新情報

ユーザーからのクレームや法令違反を招くダークパターンを回避しよう