2024年4月10日、サプリメントや健康食品などを販売する株式会社オルリンクス製薬は、消費者庁から特定商取引法に基づいて3カ月間の業務停止命令を受けました。この命令の理由は、株式会社オルリンクス製薬が定期購入に関する情報を正しく提示しなかったことにあります。

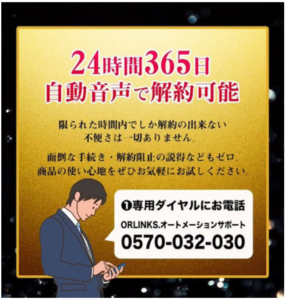

同社は定期便の解約に際して、複数の手続きが必要なのにもかかわらず、24時間365日自動音声で解約可能」、「限られた時間内でしか解約の出来ない不便さは一切ありません 面倒な手続き・解約阻止の説得などもゼロ」などと表示していました。

また、広告や契約の最終確認画面で、申し込みの撤回や契約解除に関する情報を十分に提供していなかったことも指摘されています。

この違反により、2024年4月10日~7月9日の間、広告や販売に関連する業務が停止されました。さらに、消費者庁は株式会社オルリンクス製薬に対して、法令順守のための再発防止策の実施を求めています。

参考:消費者庁「通信販売業者【株式会社オルリンクス製薬】に対する行政処分について」

誇大広告はダークパターン

株式会社オルリンクス製薬の事例のように「簡単に登録できるが、キャンセルや退会方法が複雑で難しい」表示については、 ゴキブリホイホイ(視覚的干渉)というダークパターンにあたります。国民生活センターも注意を呼び掛けています。

ゴキブリホイホイ(視覚的干渉)というダークパターンにあたります。国民生活センターも注意を呼び掛けています。

参考:国民生活センター:「定期購入」トラブル急増!!-低価格を強調する販売サイトには警戒が必要!-

ゴキブリホイホイのダークパターンは、最近登場したものではありません。代表的なダークパターンの1つとして、以前から問題視されてきました。しかしながら、このダークパターンはいまだに多くのサイトで使われている状況です。

誇大広告のパターンは複数あり

ネット通販の購入画面では、その他、価格表示や消費者に購入を強引に決断させる誇大広告やダークパターンが複数報告されています。その一例をご紹介します。

不当な価格表示

セール終了までをカウントダウン

在庫表示の数字がおかしい

これがAmazonの手法!そのダークパターン事例と対策方法をチェック

これがAmazonの手法!そのダークパターン事例と対策方法をチェック

ダークパターン最新情報

ユーザーからのクレームや法令違反を招くダークパターンを回避しよう

ダークパターンの規制に向けた消費者庁の動き

消費者庁が対策を強化しているものの、ダークパターンに特化した法律は日本にはまだありません。特定商取引法、景品表示法、消費者契約法などの法律に基づいて、行政処分が行われているのが現状です。

しかしこの先、日本国内でも、ダークパターンの規制について新たな動きが出てくるかもしれません。

2024年8月、「ダークパターン」と呼ばれる広告手法について、消費者庁が初めて実態調査に乗り出したと報道がありました。国内通販サイトの手口や被害状況についての調査結果を本年度中にまとめて、今後の対策に反映させる予定とのことです。

企業がダークパターンを使うリスク

今回、行政処分を受けた株式会社オルリンクス製薬が、業務停止によって経営に大きな影響を受けたことは想像に難くありません。

しかしながら、たとえ行政処分に至らなくても、ダークパターンを使用することは大きなリスクが伴います。危惧される事態を具体的に挙げてみましょう。

- 注文キャンセル数の増加

- 購入者やサイトユーザーからのクレーム増加

- キャンセル・クレーム対応のためのコスト増加

- SNSや口コミによる悪い評判の拡散

- 競合サービスへの乗り換え

- 従業員のストレス増加、離職

悪い評判が広がった場合、その火消しには数千万円以上かかるとも言われています。ダークパターンを使うことにより、もしかしたら一時的に業績が改善するかもしれません。しかし、それ以上の代償を払うことになってしまいます。

また、ダークパターンによって従業員の離職が発生した場合、単純にマンパワーが不足するだけではありません。ノウハウやスキルの損失となり、サービスの質の低下、顧客離れなど長期にわたり影響が広がっていくことが考えられます。

ビジネスの真の発展・成長を願うのなら、企業が透明性のあるウェブデザインや表現を採用し、消費者に対して誠実な取引をすることが大切です。

■ダークパターンを回避して、消費者からの不信感を回避しましょう。

信頼性の高いデザインで売り上げを成長させるサイトを構築するトレーニングはこちら↓

▶E-learning動画 セールスアップデザイン1dayトレーニングプログラム

■あわせて読みたい

消費者庁がダークパターンの調査開始!アメリカでも規制検討始まる

消費者庁がダークパターンの調査開始!アメリカでも規制検討始まる

広告の誤タップ狙いで被害トラブル!国民生活センターが警告する手口とは?

広告の誤タップ狙いで被害トラブル!国民生活センターが警告する手口とは?

脱ダークパターンでも魅力的なWebデザインの基本アイデアとは?

脱ダークパターンでも魅力的なWebデザインの基本アイデアとは?

#ダークパターン #消費者庁 #誇大広告 #定期便 #解約できない