「うちは広告表現に気をつけてるから大丈夫」──そう思っていませんか?

実は、ちょっとした表現のズレが“景表法違反”だけでなく“ダークパターン”と見なされ、法的・社会的なリスクになる時代に変わっています。

消費者庁、花粉対策商品の表示に対し措置命令を発出

2024年4月26日、消費者庁はエステー株式会社に対し、同社の花粉対策商品に関する表示が景品表示法(景表法)に違反するとして、再発防止策を求める措置命令を出しました。

対象となったのは以下の4製品です:

- MoriLabo ナイトケア花粉バリアポット

- MoriLabo 花粉バリアスティック

- MoriLabo 花粉バリアシール

- MoriLabo 花粉バリアスプレー

これらの商品は、「香りで花粉をガード」「花粉を直接覆って、アレル物質の働きを引き下げる」といった効果を訴求していました。

しかしその表示は、狭い密閉空間での試験結果に基づいたもので、実際の使用環境を反映していないことが問題視されました。

消費者庁は「表示に合理的な根拠がなく、消費者が誤って信じてしまうリスクがある」と判断。違反の公表と再発防止を命じる措置命令を出しました。

なぜ措置命令が出るのか? 流れを図解で確認

このプロセスにおいて、企業側の説明機会や資料提出も十分に設けられます。

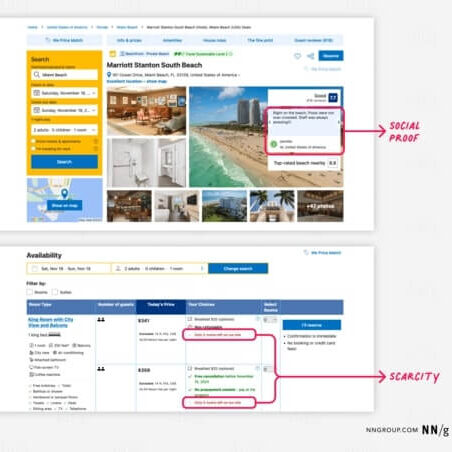

ダークパターンとの密接な関係性

1. 「誤認誘導(Misleading Patterns)」に該当

本件では、エステー社の商品に「香りで花粉をガード」「99%ブロック」などの効果があるかのように表示していたにもかかわらず、その表示を裏付ける合理的な根拠がなかったことが明らかになっています。

これは、「実際には存在しない機能や効果を信じ込ませて、購入や使用を促す」パターンで、消費者を誤認させる設計、つまり典型的なダークパターンの一種です。

2. 意思決定を操作する訴求

「寝室に置くだけで花粉を防ぐ」「マスクに塗るだけでアレル物質の働きを低減」など、簡単で効果があるように思わせる表現は、購入を促す強力な訴求になります。

実際には効果が不確かであったにもかかわらず、視覚的にもテキスト的にも「効果があると錯覚させる」構成をしており、これはユーザーの判断力を意図的に鈍らせる設計と見なせます。

3. 法規制とダークパターンの接点

今回の行政処分は「景品表示法違反(優良誤認)」という法的観点からの措置ですが、内容的にはテックやUI/UXの世界で議論される「ダークパターン」概念と一致しています。

つまり、法の網にかかるかどうかに関係なく、ユーザーを欺く設計行為はすでに社会的問題とされているという背景があります。

要するにこの件は、「ダークパターンの手法を実際の商品マーケティングに使った結果、法的に処罰された例」として見ることができ、消費者保護の文脈で重要な事例です。

表示の“曖昧さ”が招くリスク──中小企業が気をつけたい3つの視点

1. 実使用環境に即した根拠の明示

閉鎖空間など限定的な条件でのデータではなく、生活環境に即したエビデンスを示しましょう。

2. 表現の曖昧さを避ける

「〜に効く」「防ぐ」など断定的な言い回しは避け、「〜をサポート」など誤認リスクの低い表現にするのが賢明です。

3. ウェブサイトや広告の“設計”も見直す

UI/UXの設計がユーザーを誤誘導していないか確認を。定期購入の条件をわかりにくくしたり、解約導線を隠すのは典型的なダークパターンです。

■あわせて読みたい⇒

![]() 【最新】ダークパターン規制が進む今、企業が取るべき対策とは?

【最新】ダークパターン規制が進む今、企業が取るべき対策とは?

消費者庁の実態調査が示す、ダークパターンの広がり

2025年4月の報告では、102の国内ウェブサイトのうち多くで意図しない誘導デザインが発見されました。

中小企業でも1サイトに10種類以上のダークパターンが混在していたケースもあり、改善が求められています。

■あわせて読みたい

![]() ダークパターンに関する実態調査を消費者庁が公表 景表法・特商取引法に抵触の恐れも

ダークパターンに関する実態調査を消費者庁が公表 景表法・特商取引法に抵触の恐れも

Webサイトに関わる人なら知っておくべき

ダークパターン最新情報

ユーザーからのクレームや法令違反を招くダークパターンを回避しよう

まとめ

規制は確実に進んでいる──今こそ備えるとき

欧米ではすでにダークパターン規制が進行中。日本でも消費者庁が議論を進めており、企業側には透明性ある設計が求められます。

■あわせて読みたい

![]() 【今すぐダークパターン規制対策を】サイト制作12のアドバイス

【今すぐダークパターン規制対策を】サイト制作12のアドバイス

ダークパターンを発見、対策できる ダークパターン添削サービス

#景表法違反 #ダークパターン #中小企業対策 #消費者庁措置命令 #表示の適正化

参考: